松井 隆 (株式会社リクルート「ガテン」事業部・部長)

東洋経済新報社 1992年3月5日 発行

※弊社代表松井が34歳に執筆し、35歳に出版した著書です。

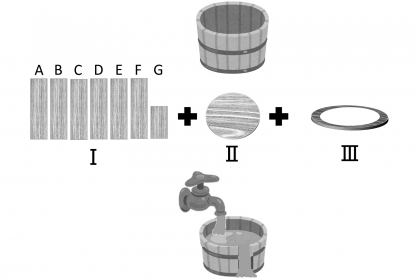

最近では、だんだん目にすることが少なくなってきたが、昔からの木製の桶を頭に思い浮かべていただきたい(図3・1)。たがをはずして分解してみると、側面を構成する何本かの細長い板Ⅰと、底を支える円形の板Ⅱと、針金や竹製のたがⅢ、の三つの部分から成り立っている。

図3・1 桶の理論

普通の桶は、側面を構成する細長い板A~Fの長さはもちろん、一定の長さに揃っている。決して、長いのやら、短いのが混じっていることはない。だから、桶一杯に水を汲むことが出来る。仮に、一本でも突出して短い板Gが組み込まれていると、いくら水を注いでも、その短い板の部分から漏れてしまう。他のA~Fの木がどれだけ長く、しっかりしていても、水をためる機能は果たせなくなる。

同じ理屈が、一般企業の組織についてもあてはまる。それぞれの職場に於ける、Gの板に該当する人に技量をつけさせることを第一義に考え育成してゆかないと、いつまで経っても組織全体の保水力は向上しない。一般的に、短い板に該当するのは、企業内の弱者である新入社員であろう。

だから、管理職をはじめ組織の先輩諸氏は、寄ってたかって、新人に対する気配り、指導、叱咤激励を惜しみなく与えるぐらいでちょうど良い。

とにかく全員の目が、新入社員に注がれていることが肝要である。そして、組織に於ける「短い板」を少しでも長くするように努めることである。結果的に、最も早く組織力が強くなるのがこの方法である。

第一章では、業務と職務という話を述べた。ところで、管理職の職務とは一体なんぞやということになる。いろいろな見方、見解もあろうが、私は究極的に(1)業績と(2)人の教育の二つだと考えている。

(1)業績とは、売上を伸ばし、利益をあげることと定義しておこう。

ところが、従来はほとんどの管理職が(1)業績のみを重視し過ぎて行動したきらいがある。加えて、どの企業においても(1)業績面がより高く評価される傾向が強かった。

別段、私は売上を伸ばし、利益を上げることを否定する気は毛頭ない。担当者ではなく、いやしくも、名刺の肩書きに「長」という管理職ブランドの付いている人間は、この二つが両方とも、仕事であると再認識する必要がある。また会社の方も、(1)業績とはちがって、数字で指標化しづらく、評価の難しい(2)人の教育という面での貢献も、きちんと考課することが求められているのである。

私は、これからの企業の盛衰は、評価・人事戦略で決まると声を大にして言いたいのである。

言うなれば、(1)業績の意味する売上や利益は、会計上はフローに分類されよう。片や、(2)人の教育は、レベルアップした人材が企業の蓄積となり、人的ストックとなる。極言すれば、フローで貢献するよりも、ストックでの貢献の方が、長期的で安定的な利益をもたらすという観点では、より貴いのである。

日本中の企業で、人を教育し、育てることが出来る管理者が、もっともっと評価が高いのだ、ということになれば、日本のビジネスマンのレベルが、全国規模のQC活動のようにレベルアップするに違いない。

人を教育するためには、部長でも課長でも、当該部門の最高責任者が、組織の構成員ひとりひとりをよく知るということから始まる。

つまり、各人の性格、人間性、物の見方、人生観、仕事の遂行能力、および何を最も求めて会社に来ているかを知悉することが急務である。

今の仕事にやり甲斐を感じているから会社に来ているのか、

今の仕事を通して力をつけたいと思って会社に来ているのか、

会社の仲間と楽しく仕事が出来れば申し分ないと思っているのか、

単にお給料さえもらえればよいと思って会社に来ているのか、

それとも他の目的があるのか。

一人一人のメンバーと膝つき合わせて、一時間から一時間半じっくりと話し合えば、自ずからわかってくるはずである。そのためには酒の入った席ではなく、素面で照れずに面談を持つことである。

この際、重要なことは、各人が他人に公言したくない秘密を守ることは、言うまでもない大原則である。

そうすれば、少しでも本人の求めているものに近づけるような導き方、教え方が管理職の側にも見えてくる。

このように相互理解が深まれば、各人が会社に求め、望んでいるものをたとえ一つでも二つでもかなえられるよう、組織として最大限バックアップするために管理職のあいだで、充分なすり合わせを行えばよい。

完全に掌握したら、個人個人が会社に求めているものを、一つでもかなえられるよう組織全体としてバックアップする努力をする。各人が少しでもそれに近づけるような導き方、指導の仕方があるはずだ。そのような気持ちの面での配慮があれば、社員は誰しも嬉しく感じるし、よりやる気も出てこよう。少し前、気配りという言葉が流行ったが、ここでは個人対個人の気配りではなく、「組織対一個人に対する気配り」を指しているのである。それがベースにないと、本当の意味で全体をとりまとめることは出来ない。

A君という新人とB君という先輩を組み合わせるのがいいのか?はたまた、A君にはC君という二年目の先輩の方がより相性が良いのか?それより、A君はD君という主任に鍛えられるのが本人のためになるのか?

組織を作るにも、人間性の合う合わないを考慮しなければならない。かつ、絶妙のコンビネーションにより、組織としても強くならなければならない。また、外向的性格と内向的性格を組み合わせるのか、業績主導でいくのか、それともコミュニケーション重視のメンバー構成でいくのか、チーム作りには、これからの方向性も大きく絡んでくる。いったん組織が出来あがると、なかなか大幅な変更がきかない。最初が肝心なのである。

そのためにも、部・課長は全メンバーをよく知ることから始めなければなるまい。

管理職としてメンバーを教育する上で、一番最初にしなければならないことは、メンバーをよく「知る」ことであると述べた。

各メンバーを知ったら次は、メンバーの動き、行動をよく「見る」ことである。

見るとは、各人の粗探しをせよと言っているのでは決してない。預るメンバー全員が、内勤で、朝から晩まで同じフロアに机を並べている場合は、それほど困らない。しかし、自分が営業部門の管理職として、外勤比率の高い営業担当者を教育する場合、この「見る」という単純な行為が、ひと筋縄ではゆかないことに誰しも戸惑うのである。

つまり、ずっと目の前にいるメンバーを教えるのと、朝イチから得意先回りに出払い、一緒に同行でもしない限り、一日の大半はすれ違いとなり、目の届かない場所で仕事をしているメンバーを教えるのとでは、教える側の「見る」という力が大きく物を言ってくる。

もともと目の前に居ないのだから、見えるわけはないだろう、という反論もあるだろう。だからと言って、見えていないままでは、管理職は失格である。では、どうすれば少しでも見えるようになるのか。別に『霊感入門』や『入門教育心理学』等の本をひも解く必要はない。

その一つの方法は、朝、営業担当者が「行ってきます!」と挨拶して出掛けてゆく時と、夕方「ただ今!」と言って帰って来た時、この時の目を見れば、おおよその察しはつくのである。その際、視線をどこに投げ掛けているかである。お客様から注文を頂いて得意満面のメンバーもいれば、残念ながら注文を頂くどころか、逆にクレームを受け、意気消沈して戻って来るメンバーもいる。たとえ、注文こそ頂けなかったが、今日も精一杯やったというメンバーと、たまたまラッキーな注文は頂いたが、それ以外は公園で昼寝を楽しんでいたというメンバーとでは、その目の輝きと、その目の力に大きな差があるのは当然である。

夕方遅く、空腹で疲れて帰って来ても、まる一日フル回転で仕事に取り組んだぞという自負から生まれる、精神的なある種の満腹感があれば、肉体的な困應とは反比例して、その顔は誰の目にもいい顔と映るのである。どんな図太い神経の持ち主であっても、悲しいかな、目だけは正直なのである。

だから、朝と夕方の各自の目を、じっくりと観察することさえ出来れば、なんとか曲がりなりにも見えてくるのである。

医者でも名医と呼ばれるようになれば、患者が自分の前に黙って座れば、問診も触診もなしで即座に診断が下せる。顔色と患者の物腰を見ただけで、この患者は肝臓が弱ってる、この患者は腎臓だ、という具合に、聴診器を当てずとも見抜ける能力が身についている。名医と患者の関係と同じような、匠の技を営業管理職は要求されるのである。

しかし、このような感性は、自分には持ち合わせないという向きには、夏ならば外勤から帰って来たメンバーの肩をポンと一つ叩くだけでよい。いかにも頑張ってきましたと言いたげな顔をしていても、サラサラに乾き切ったワイシャツを着ているようであれば、その実、近くのビルの喫茶店で暇つぶししていたくらいのことは、一目瞭然なのである。これでもい見抜けなければ、管理者としての資質を疑われても仕方ない。

私が特に強調したいのは、手を抜いている営業担当者を放置せず、その場その場で注意せよなどという表面的なことを言いたいがためではない。

大切なのは、あの上司、あの管理職は、内勤・外勤のメンバーを問わず、セレクション内の全員の行動を正しく見て、正しく知ってくれているという安心感を全メンバーが持ってくれることなのである。

たとえ、管理職の目が節穴であって、各メンバーの動きを把握していないとしても、片やメンバーの方は、誰が普段から頑張っていて、誰と誰が手を抜いているのかということをよく知っているものなのである。だから、サボっている人間に対して、何一つたしなめることが出来なかったり、また人知れず陰徳を積んでいる人間に対して、ねぎらいの言葉一つ掛けられぬようでは、まるでお話にならない。加えて、人事考課というのも、部・課長にとっては、きわめて重要な仕事の一つである。ほめることも、叱ることもままならない者が、正しく評価など出来ようはずがない。みんなに納得感のある、公平な評価がなされていない職場に、やる気など持続するわけがない。

有名なマズローの欲求の五段階を待つまでもなく、各メンバーは正しく認知され、正当な評価を受ければ、自然にもっとやる気が出てくるものであろう。本人より上位の管理職や上司が、常に正しく見守ってくれていて、良きにつけ悪きにつけ、正当に評価されているという信頼感こそ、職場全体に一体感を醸成し、結果として、強い組織となるのであろう。

つまり、「うちの課長はちゃんと見ている」「部長はちゃんと評価してくれる」という信頼のベースを確立することこそがポイントであろう。

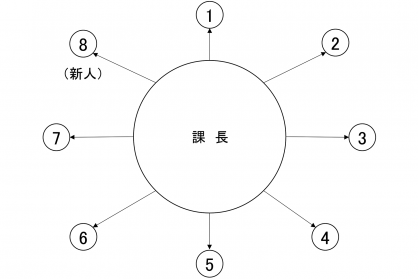

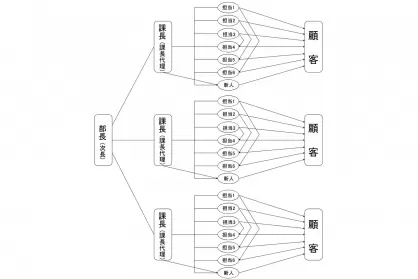

課長だけに職務権限があって、他は全員担当者である組織について考えてみよう。

課長、1、2、3、4、5、6、7(新人)これがキャリアの古い順である。

この時、課長一人が全員を束ねて教育しようとすると必ずどこかに無理がくる(図3・2)。よほど力量がある人でないと、そんなことはなかなか出来るものではない。また、おのおののメンバーは物ではないので、十把ひとからげの画一的な教育よりも、マンツーマンでの双方向コミュニケーションのとりやすい方法がありがたいと感じるのである。

図3・2

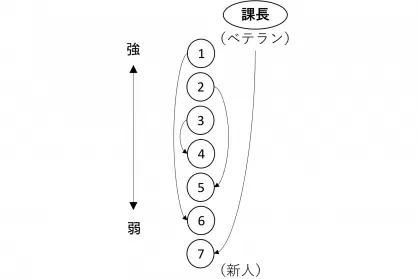

そこで、私はマン・ツー・マンの責任指導体制(図3・3)を提案したい。

この課の中では、一番のベテランに六番めの者の面倒を見ることを義務付ける。二番めのベテランには五番め、三番めは四番め、そして最後に最も経験豊富な課長が、最も手のかかる、一番の弱者である新人をフォローする。

図3・3

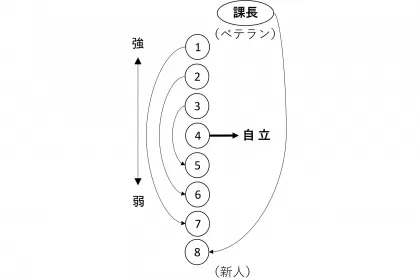

これ以上数が増えてきた時(図3・4)には、四番め以降を順次独立させていく。

「キミには弟分が出来て、お兄さんになったんだから自立しなさい」と本人に宣告するのである。この宣告には案外意味がある。でないと、伸びていない人間に限って、もう自分は見放されたのではないかと勘ぐって、やる気をそぐことにもなりかねない。ここからまた、マン・ツー・マン体制を組み直し、再スタートを切るのだ。

図3・4

サッカーの試合でのマークのように、誰が誰を迎え撃つのかをはっきりさせておくことがポイントである。

売上や利益は帳簿の上で明確に把握することが出来るが、教育は責任の所在が曖昧になりがちだ。ともすると、日常の忙しさにかまけて、指導という意識さえ雲散霧消してしまいかねない。よほどしっかりした組織風土作りをしておかない限り、教育を永遠のテーマとして組織に根づかせることは至難の業なのである。

もし、新人が育っていないようであれば、課長は、新人を直接叱るのではなく、先輩である教える側の人間に対して強くたしなめるくらいでちょうどよいのである。

そうすれば、指導する側の先輩に対してはしっかり教えなさいという叱咤となり、同時に、教えてもらっている側の新人は、先輩が叱られるのは自分の未熟さが原因で、申し訳なく感じ、早く成長せねばという本人の意欲を喚起するという二つの効果が生まれるのである。

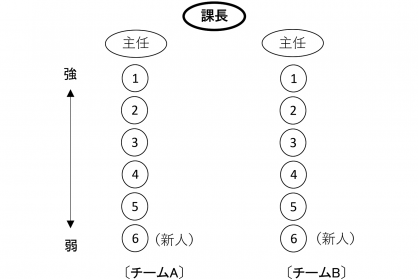

今度は、先ほどの課とは別のもう一まわり大きな組織のあり方を考えてみよう(図3・5)。

チームAはチームBとともに、課長の管轄下に入る。課長を頂点として、その下にチームA、Bの主任、そして、それぞれに古参の順でチーム構成員1、2、3、4、5、6(新人)がいる。

図3・5

どのような組織においても、その中には役職や肩書きとは別の、いくつかの役割が存在するものである。

いわゆる宴会係と呼ばれる雰囲気の盛り上げ役であったり、身の上相談の聞き役であったり、組織の引き締め役であったりする。とりわけ積極的な企業活動を繰り広げてゆく上で重要なのが、ついつい緩みがちな従業員の気持ちを引き締める憎まれ役なのである。

さて、ここ問題である。この組織の中で一番厳しい指導係(憎まれ役)はいったい誰でしょう?

なんとなく「課長」と答えたくなるところではあるが、答えはチームA、Bの主任なのである。主任は、部下にどんなに嫌われようとも鬼軍曹の役割を果たさなくてはならない。

これには公式がある。すなわち、管理者は直轄の部下には厳しく、部下の部下には比較的やさしくというのが原則である。

主任はヒラに厳しく、課長は主任には厳しくてもいいが、ヒラに対してはよっしゃよっしゃというニュアンスで懐を深く接しなければならない。さらに、部長になると課長には厳しく、主任には優しく対応することになる。厳しい順に役職を並べてみると、「主任>課長>部長>重役>社長」・・・・・・こういう公式ができあがるのである。

これは、三世代の家庭のなかで、父と祖父の関係を思い浮かべてもらうとわかりやすい。

普通の家庭では、父親(課長)は息子に厳しく、おじいちゃん(部長)は孫にやさしいではないか。もともと、おじいちゃんはハンディを背負っている。孫とは世代も違うし、直接世話をする機会も少ない。これで、常に厳格一本槍でムスッとしていたら、可愛い孫は寄り付いてくれないのである。

おじいちゃんの役割は、父親に怒られた孫を慰めてやることである。

「お父さんなんか嫌いだ」「もう、口もききたくない」とすねている孫をあやし、父親との関係を取り成してやり、もとのさやに収める。いつもは何気なく見守っているが、最後の最後、本当に困ったという時に出ていって、抱きかかえてあげる。こぼれたボールを最後に拾うスイーパーなのだ。

しかし、根底では父親(課長)としっかりと意思の疎通を欠かさず手を握っておく。

「部下をいくら厳しく叱ってもいい。近頃の若い者は、根性がないから辞めると言い出すかもしれない。その時は俺が話を付けてやる。安心して、思う存分厳しい目の注文を出して指導してくれたまえ」

部長は課長に対してはこう確約しておくことである。

伸び悩む半端な組織では、部長や課長等の管理職層がもたれ合って、なあなあの雰囲気になってしまい、逆に、課長も部長も、その役職と権限を笠に着て、ヒラ社員に対してだけ厳しい注文を付けているということを、時折耳にする。これではヒラ社員と経営トップとの精神的、物理的距離がますます広くなり、まさに会社対労働者側といった構造になってしまいかねない。

部長は課長に、また課長は主任に対して、「筋の通ったやり方なら、いくら厳しくメンバーを指導しても構わない。万が一泣きごとを言ってくるようであれば、私が責任もって、フォローをし、面倒をみるから安心して、徹底的に要望を出して鍛えてやってくれたまえ」と言って、敢えて憎まれ役を買って出てくれている部下を励まし、バックアップするのが本来の「組織」である。本来の組織力を発揮できる組織こそ、逆説めいているが、強い組織と言えよう。

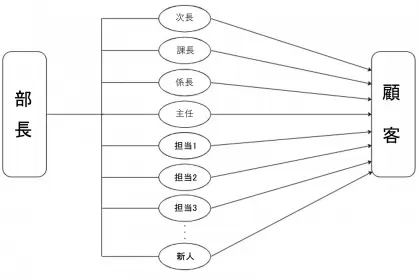

まず、図3・6を見ていただきたい。これは世の中の企業の営業部門の多くが採用している組織図である。部長、次長、課長、係長、主任、担当者とえらい順には並んでいるが、部長を除く全員が、肩書はついているものの、一営業担当者として、それぞれ自分の顧客を受け持っている。専任で部下の面倒をみることが出来るのは部長だけ。あとは、次長も課長も係長も主任も、もちろんヒラ社員もそれぞれのお客様を抱えるライバル同士であるという側面を孕んでいるのである。

図3・6

力関係で言えば、上にいくほど社歴も古くベテランになる。ヒラの中でも新人は一番の弱者である。となると、組織の中では課長は力があるから、

「ご挨拶に付き合ってください」という調子で、会社の顔である部長を引っ張り回し、自分だけの売上を伸ばすために活用してしまうことになりかねない。

また、上から力の強い順に重要な顧客を担当していく。組織力よりも営業担当者、個人の力量が優先するシステムだ。

これでは、よほど目配り、気配りが出来る部長でないと、弱者の新人のことなど誰も意識してくれなくなりがちな組織風土となる。

たしかに、それでも生き残り、這い上がってくれば、強靭な精神力と実力が身についているかもしれない。しかし、そこまでたどり着くまでに、昨今の多くの新人はこぼれ落ちてしまうのではないだろうか。

一方、図3・7を見ていただきたい。これはリクルートの組織図である。少し簡略化して部長、次長、課長、課長代理、担当者としてみた。

図3・7

課長代理は課長と同じ職務権限を持ち、七~八名の営業担当と数名の事務スタッフを統括する。課長、課長代理は個人としての得意先を持たない。ヒラ社員たちの面倒をみるだけのマネジメント専従である。何人かの課長、課長代理をバックアップする専任の管理職が、次長なり、部長である。

顧客に対する対応は、いつも課を単位としたチームプレーである。入社間もない新人が、大切なお客さまを担当することになっても、課長なり、課長代理なりがいつも目を光らせているから、安心だ。

加えて、次長や部長も、その上で常に見守っているのである。

この組織のもう一つのメリットは、若いうちから、マネジメントの勉強が出来ることであろう。リクルートの場合、三〇歳前後の課長代理からマネジメントが始まる。

一方、図3・6の組織の場合だと、部長になって初めて本格的に部下のマネジメントをすることになる。部長になるのは普通四〇~五〇歳位ではないか。これではいくら何でも遅すぎる。一〇年もの差があるのである。

いい親がいい子を生み、いい子がいい孫を生むと組織は末広がりで、永続的に発展する。中長期的に見れば、リクルートのような組織の方が強いはずである。ただし、「課長や、部長がいい親であれば」という絶対条件がつく点が弱いところである。

売上を伸ばすためには、まず、営業担当者の尻を叩くこと、と信じ込み、人参を目の前にぶら下げ、ノルマというムチで尻を叩き続ける部・課長が多い。

とかく営業というと、厳しい競争ばかりが強調され、「協調」の方が疎かになりがちである。

こうなると疑心暗鬼に陥る者もでてくるのではないか。現在は業績が順調に推移していても、もし、何らかのアクシデントで売上が落ちたとしたら、と不安が付きまとうものなのだ。売上は伸びなくても、本人が最大限努力しているのなら、組織をあげてバックアップしてあげなくてはならない。バッサ、バッサと社員を切り捨てる管理職に、人がついてくるわけがないのである。弱者を活かしてこそ、強者も伸びるのだ。

また、営業サイドの自負心が強すぎるのも考えものだ。

営業の第一線で活躍している者ほど、

「自分が皆に飯を食わせてやっているのだ」

という意識がにじみ出て、ついつい態度が横柄になってしまう。これでは、スタッフの人間は肩身を狭くしてしまう。営業が外回りを終えて、社内に帰ってくると途端に重苦しい空気が流れてきてしまう。

会社によっては、営業部門より技術部門の方が力関係が強かったり、営業よりも審査部門が力を持っていることもあろう。こうした時、部長でも、課長でも、公正で、毅然たる態度をとれなければ管理職失格である。

組織全員の代弁者として、ルールを乱すもの、横着な言動、わがままな行為は、たとえ全員の目の前であっても正す勇気が管理職には必須であろう。そうすれば、発言力の弱い弱者の立場から見ても、頼りになる上司と映ることは間違いなく、同時にメンバーの滞った溜飲も一気に下がり、組織の一体感は保たれるのである。

部・課長は、業績への直接的貢献度に拘らず、無法者や和を乱す者に対しては断固としてたしなめる警官のような役割も必要なのである。

逆に、業績が秀でているだけに、下手に叱ってやる気をなくされたら、責任者である自分自身が困る、などという腰くだけの姿勢を決め込み、見て見ぬふりをしている管理職など百害あって一利なしである。たった一人のメンバーをたしなめることが出来ず、放置することにより、ほとんどのメンバーがやる気をなくし、心が離れてしまえば、事実上その組織は崩壊していくのである。

スタッフも含めて、組織全体が極めて気持ちよく働ける環境があってこそ、営業成績は伸びていくものなのである。

強者は放っておいても、自分一人でやっていく。地味で目につきにくい弱者にこそ目配り、気配り、心配りをすることが組織運営においては重要である。

スタッフ部門でも、営業部門でも、業績を上げ、高い評価を得ている人には、各人の仕事の中に努力と工夫の二つが必ずどこかに隠されている。ところが、まわりのメンバーにとって、普段から単に机を並べて接しているだけでは、なんとなく雰囲気的には感じても、具体的にどのような努力や工夫をした結果、自分とは一味違った結果が表れているのかわかりづらいものである。まして営業部門なら、外勤時間の占める比率が高いのでなおさら、自分との違いがわかりにくく、仕事そのものが属人的になる傾向が強い。

管理職の立場にある人間なら誰しも、セクションの全メンバーが、高い業績を上げている人の行動パターンに一歩でも近づいてくれることを望むのは当然である。しかし、どのようにすれば、この範たる行動を全員に伝播波及させることが出来るのか、簡単なようで案外頭の痛い課題である。

課題のための方法はいくつかあろう。しかし、大前提となるのは先にも述べたように部・課長自身が、全メンバーの個人個人の仕事上の強み弱みをより深く知ることである。

この時、すべての面で、ある人を全面的に見習えというやり方で、一人だけをヒーローに祭り上げてしまうのはよくない。それぞれ「この人の○○○の点は見習うべし」「この人の△△△の部分は優れているから参考にすれば」という形で進めるのがよい。

たとえば、時間の使い方の工夫という点では○○君に、書類のファイリングの仕方という点では××さんに、お客様への企画提案書のまとめ方では□□君に、という具合に、担当セクションの会議やミーティングの際に、管理職自ら進行係を務め、おのおののメンバーの優れている工夫点をクローズアップした事例発表をやってもらうことである。

指名されたメンバーは、多少照れ臭かったり、事前準備が面倒であっても、決して悪い気はしないものである。部門や課のミーティングごとに、工夫をこらして頑張っているメンバーを順ぐりに指名してゆけば、従来の属人的ノウハウのディスクローズは図られるし、加えて、会議等への参加意識もぐっと高くなる。さらに、発表するということが、全体の中での一つのステータスとなり、また本人の励みにもなれば、言うことはなかろう。

また、各メンバーの工夫点を、たとえ管理職自身がすべて知り尽くしていても、大ベテランの課長や最古参の部長自身が代行して説明してみても、その効果は低いのである。

コミュニケーションの理論にもあるように、誰かが何かを伝えたくても、本人が直接、受け手に語るより、むしろオピニオンリーダーとなってくれるような、第三者に代弁してもらった方がより到達度合が高いという理屈である。

つまり、一為政者が、何かを大衆に伝えたいと思う時、敢えて自分から言い出すのではなく、たとえば大学の先生や地域の名士の口から間接的に伝えてもらうという手法と同じである。中間にワンクッション入って、かえって効率が悪いように見えるが、事と内容次第では、同じ皮膚感覚を持ったメンバーに語ってもらうことこそ、有効なことも多いのである。

メンバーから見て、自分たちの兄貴分にあたり、自分たちも少し頑張ればあのくらいのことは出来そうだ、と感じる先輩が話の中でディスクローズするから、説得力があるのである。

ところが、一般的に各企業において、仕事上のノウハウや営業上の工夫点は、すべて自分個人のものだと思い、隠してしまって、各人がディスクローズしないことが多く見受けられる。これは、隣同士に机を並べていても、同じ商品を扱う各営業担当者同士は、互いに競合する可能性のある競争相手としてしか映っていないからである。しかし、この問題は、売上を多くあげた人間をより高く評価するという社内の一元的な価値基準に加え、まわりの人に教えることが出来、教育的役割を果たすことの出来る人間も、より高く評価することによって解消できよう。

そして、就業時間帯はもちろん、オフビジネスの時間をも、上手く活用し、前向きに仕事の準備にあてているようなメンバーの話も、ぜひともオープンにし、共有させたいものである。会社とプライベートの時間を、まるで電気のスィッチのように切り替えている新人類にとっても、こういうディスクローズされた生のケースがきっかけとなって、趣味やレジャーに没頭することよりも、自らの本分である仕事に没頭することの方が、やはりよりエキサイティングであったのだと気付いてくれれば、申し分ない。内勤職とは異なり、外勤の営業職の底上げに関しては、このような方法以外、ノウハウ共有と全員のレベルアップを同時にかなえるやり方はなかろう。

組織の中で新入社員は、主のようなベテラン社員と比べて相対的に弱者である。新入社員のペーペーでさえも、自由な発言が出来る企業風土が培われていることが大切だ。新入社員は清流を好む若鮎である。もし風土が淀んでいれば、たちまち息苦しくなってしまうのである。そして、言いたいことをすべて自己規制してしまうようになる。もし、企業風土が全社的に沈滞していても、一つの部なり課の長として、担当するセクション内の風土ならば、いかようにでも変えられるようでなければ、部・課長としての影響力はあまりにも弱いと言わざるを得ない。

新入社員は、会社というものがわかりかけてくると、いつの間にか、自分のようなペーペーは、言いたいことを我慢するのは当然だ、と思い込んでしまうようになってしまう。こうなったら、実に残念で、もったいないことではないか。新鮮な感性と発想を持つ新入社員は、縦横無尽に動きまわるが故に、組織全体に対して浄化作用を持っている。それを活用しない手はない。

新入社員を迎え続ける限り、毎年四月になれば組織は活性化し、リフレッシュするのである。新入社員には、とりあえず放言となっても許す覚悟で、まず言いたいことを言ってもらうくらい、組織としての懐の深さが必要だ。もし、その内容が的外れであれば、じっくりと聞いて、一旦受け止めた後に論破し、訂正してあげればそれで済むことである。

新人の持ち合わせたエネルギーを一旦放出させることなく、ハナから封じ込めようとする考え方こそ無理がある。経験的に見ても、意見を提案したり、時として文句を言って来る新人こそ、可能性があり、将来楽しみと言えよう。

しかし、現在の管理職層の人間の多くは、自分達の入社したての頃から、丁稚扱いされた経験しかないから、ついつい頭ごなしに「文句言わず黙って働け」と、怒鳴りつけてしまいそうになるのである。まさに、教え方の世代間ギャップである。これでは、やる気のある熱い心の人間こそ、先に腐ってしまいかねない。

一端このタイプの新人がへそを曲げてしまうと、元々エネルギーを持ち合わせているだけに、本人はもちろん、企業にとっても残念なことに加え、組織内のネガティブスピーカーとなって、逆に組織をむしばんでゆく役割を演じる。だから、入社早々、ビジネスマンとして組織の中における発言の仕方、物の言い方を再確認しておく必要がある。

社会人は時間を守るルールがあるように、思ったことを表現する際にも一定の不文律があることを説明すればよい。つまり、組織人は言いたいことを言うのではなく、言うべきことを言うのである、と。そして、時と場所と言葉を選んで言うのである、と。言うべきこととは、経営的に見て正しい範囲と理解しておけば問題なかろう。決して、自分勝手な恣意、気ままではないことをつけ加えておく。

この時、もう一つ重要なことがある。それは、文句であっても提案であっても、誰に対して言うかである。なかには、あたりかまわず手当たり次第言い散している輩もいるが、これはまずいのである。必ず、自分より目上の人間か上司に対して言うべきなのである。言いたい中身が提案ならば、後輩に申し出ても、その意見は上へ通らないことは言うまでもない。言いたい内容が文句や愚痴ならばなおさら、上司に言うべきなのである。人情としては、同僚や後輩に対しての方が、グチリやすいのはうなづける。しかし、後輩や同僚に愚痴を言っても、自分の値打ちを落とすことはあっても、組織対応しなければならない場合は、根本的解決には繋がらないのである。

大事なことは、新人が伸び伸びと物を言いやすい風土を醸成することと、正しい提案のし方や正しい文句の言い方を指導してあげることである。この二つが両輪となってまたひとまわり組織は強くなる。

また、あるメンバーに、こういう点を気付いて欲しい、あるいはこういう点で、もうワンランクアップしてもらいたい、と管理職の立場にある者なら感じることが一度ならずあるであろう。

たとえば、もう少し事務処理のスピードアップをしてもらいたいとか、そろそろ後輩の面倒も見る余裕を身につけてもらいたいとか、自分のまわりを見渡せばこのような要望は少なくともメンバーの数以上は、あるはずであろう。

どうすればよいか。確かに先ほどのように、得意なメンバーから語ってもらい気付かせるのも一つである。しかし、もっと即効性のある教育の仕方がある。

それは、当人を教える上で、一番ふさわしいメンバーを選んで、気付いてもらいたいメンバーをそのもとに教育派遣することである。最低まる一日から二、三日の範囲で、朝から晩まで先生役にあたる人間に密着して、トレーニングを受けてもらうのである。課とか部とか事業部門を越えて、超短期で「出向」してもらうのである。派遣する側も、受け入れる側にも、事前にコンセンサスができ上がっていることはもちろん、出征する本人にも充分な納得が必要である。

このように考え実行すれば、教育と言っても、別にとりたてて大袈裟なことではない。すでに日常どこにでも教育体制は出来ているのであり、出来てないのは、何としても本人を育てたいという管理職の側の意思と覚悟だけなのである。

たとえ短期間であっても、凱旋帰国したメンバーは、トレーナー役の人間から直接吸収して帰って来ることに加え、派遣先のセクションの良い点や美風という異文化も同時に持ち帰ってくれる。この意味は大きいのである。かつての遣唐使、遣隋使の役目を果し、送り出した組織のまわりのメンバーに対しても、必ず良い刺激になる帰朝報告が行なわれるのである。一度、お試しあれ。

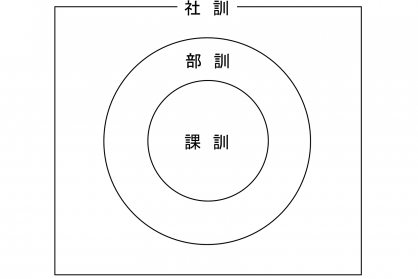

世に言うところの社訓、社是は、ほとんどの企業にあるであろう。ところが、それらは今から何十年も前から決まっているものが多く、陳腐化していて、一般従業員にとっては、おもしろ味も、親しみも感じることが少なくなっているのではなかろうか。いや当社は、昨今流行りのCIを導入して、社名もロゴマークも、社訓も一新してしまったという会社もあろう。しかし、いくら最新のデザインイメージで統一を図っても、ある一定規模以上に企業が大きくなればなるほど、さまざまな業務を担当する全従業員の心のひだに浸み入る社訓や社是には、なかなか回り合えないものである。

企業規模が大きければ、なおさら社訓は全社、全従業員に対して包括的、総花的なものとなってしまうものである。つまり、「社会への貢献」や「人づくりを基本」という言葉をよく目にするが、具体的にどのような形で社会へ貢献するのか、自分自身はどんな行動をすればよいのか、さっぱり分かりにくいのである。それならば、各課や各部というセクション単位で、担当業務に比較的密着した、わかりやすい課訓なり部訓をつくってみてはどうだろうか。

課長や部長自身の強いこだわり、あるいは業務遂行上、この点だけはないがしろにしてはならない、という自らの意思なり決意を言葉にしてみればよいのである。

数は多くなくてもよい。一つでも二つでも、ひとことでわかるコンセプトを決めればよい。セクションの中に一本筋が通ったように、そこで働く従業員から見ても、社訓よりも、はるかに身近で日々の行動の指針となる基軸が生まれるのである。

ただし、課訓なり、部訓を決める上で留意しなくてはならないことは、決して会社の社訓と相反したり矛盾しないことである。

例えば、ある飲食業の会社では、顧客を大切にして一人でも数多くのお客様にご愛顧頂こう、と社訓を定めているとする。にも拘わらず、課訓の中に、顧客数や回転よりも「客単価の向上」などと決めてしまっては混乱は免れない。

あくまでも、社訓という大きな範囲の中に納まっていること並びに社訓の定める方向と逆行しないことが大原則である。これを数学のベン図で表わせば、図3・8のようになる。

図3・8

要するに課訓や部訓は、すべて社訓という全体集合に対しては、真部分集合であることが絶対条件なのである。でなければ、旧ソビエト連邦と各共和国のようになってしまう。

自社の社訓に、社会への貢献とあれば、課訓や部訓では、「社屋の近くの公園の掃除への全員参加」となったり、「ゴミのリサイクルへの協力」、「歳末助け合い募金への積極参加」となればよいのであろう。

私の部門では、部訓に当たるものが、三つのこだわりとして決めてある。

(1)お客様第一

(2)広告効果にこだわる

(3)自分の言ったこと、約束ごとにこだわる

この三つの部訓により、当部門のメンバーは、当社の企業理念である「私たちは、常に社会との調和を図りながら、新しい情報価値の創造を通じて、自由で活き活きした人間社会の実現を目指す」という現場にとっては、高邁過ぎる理念だけを念頭に置くよりも、ずっと行動しやすいことは、言うまでもない。

とにかく、課訓や部訓があれば組織がぴりっと引き締るし、誰の目にも自分の属するセクションが何を行動指針としているか判りやすくなり、より組織は強くなる。

どこの企業でも入社早々、新人を一堂に集めて、オリエンテーションや、導入教育が行われている。

しかし、主催者側がいかに熱を入れても、意図した何分の一の実効しか上がらないと嘆いていることが常ではなかろうか。

その理由は簡単である。

どれだけ、入念な準備をして教育プログラムを練り上げても、新人各自が自発的に、「この点を知りたい」「あのことを吸収したい」と渇望する気持ちがなければ、結局馬耳東風となってしまうのである。

だから、私は、新入社員には、入社してから一~二ヶ月の期間は、毎日三〇個以上、質問せよと教えている。

誰でもかまわないから、まわりの諸先輩を自分から進んでひっつかまえて、三〇個以上質問を終えてからでないと、タイムカードを押して帰っちゃいかん、ということにしている。一見、三〇個以上の質問とは、若干数が多いように思えるかもしれないが、まる一日会社にいれば、どんなちっぽけなことも含めて、疑問に思う知らない事柄は、泉のごとく自然と湧きあがって来て当然である。

平均一日三〇個の質問なら、月二〇の出社日と割引いても、一ヶ月に六〇〇個以上の質問をこなし、二ヶ月であれば延べ一二〇〇項目にも及ぶ疑問を、自発的に解決してゆくことになる。短期間での集中教育プログラムによる修得と比べても、学習効果において遜色なかろう。

加えて、新人は、誰かれ見境なく、諸先輩をつかまえて質問を浴びせかけるわけであるから、組織全体を巻き込んで、相互のコミュニケーションを誘発することになり、フロアー全体は当然活性化する。新人本人の吸収もさることながら、組織全体へのインパクトは甚大であり、毎年四月、五月は、ここかしこで、先輩によるミニ説明会が繰り広げられることになる。

管理職としては、事前に旧人の側に、いくら忙しい時でも、新人が質問をひっ下げて来た時には、手を休めて応対してやってくれるように、とお願いしておくことは欠かせない。しかし、それ以外は、ほとんど特別な手間のかからないこのやり方のポイントは、旧人全員が教育担当者になることである。

ただし、手間がかからないと言ったが、一つだけ互いのコミュニケーションを誘発させるための「触媒」が必要なのである。それは、「名簿」なのである。

少なくともセクション全員の名前と顔写真以上の項目が載っている名簿が必要なのである。なかにはネームプレートをつけているから必要ないと思われる向きもあるが、やはり、組織の中において最も弱者である新人が自由に、伸びやかに、フロアーを泳ぎ回るためには、名簿は必需品なのである。というのは、先輩に話しかける時、まず顔も見ないで胸元一点を見つめているのはおかしいし、一度尋ねても、ついうっかり忘れてしまうこともあるのである。

いずれにしても、一見脈略のない三〇個の質問と全員の名簿は、金槌と釘のように、二つが対になってこそ、より生きてくるのである。

また、(1)業務と(2)職務の観点からみても、日々三〇個の質問は、新入社員にとっては最初の重要な(1)業務の一つにあたるのである。一方、答える側の旧人にとっては、(2)職務の中の最重要項目である後輩の指導、教育にあたるのであるから、やり甲斐こそあれ、厄介事ではありえない。

まめとは、いわゆるこまめなことを意味する。管理職としてマネジメントとは如何にあるべきか?などと、大上段に構えてしまうと、ただでさえまとまっていない考えが、なおさらまとまらなくなってしまい、結局、見ざる・聞かざる・言わざるという風に、なんとか山のお猿さんみたいになってしまう。

だから、部・課長自信に各メンバーを思いやる、「相手によかれ」という気持ちさえあれば、素直にその気持ちを、マメに言動で表せばよい。管理職自身が、黙ったままで、新入社員を育てたいという心の中で100回唱えてみても、本人にはわからず、通じないのである。

つまり、直接本人に「告白」しなくては、通じずわかってもらえないのである。だから、各メンバーに対する小さな気配りや、心遣いを具体的に、誰の目にも見える形の言動にして、働きかけてゆくことが必要なのである。また、このプロセスこそ、マネジメントと言えるのではなかろうか。

たとえば、一人暮らしのメンバーが風邪で休んだとする。二~三日以上も出て来れないようであれば、喉を通りやすい食べ物でも携えて、自宅までのぞきに出向いてあげる。

仕事で良い成果を出したメンバーがいたら、すぐねぎらいのひと言を掛けたり、時間的にすれ違いになりそうであれば、メモ用紙に「よくやったぞ、立派だ!」という主旨のメッセージを書き込んで、本人の机に貼り付けておいてあげる。さらに、たいそうな業績であれば、管理職自ら本人のスポークマンの役割を買って出て、自社の広報部門や本人とのゆかりの深い人間に、ふれ回ってあげるくらいのことをしても、決してやり過ぎではない。

また、新人が何かを尋ねに来た場合、その場で即答して説明してあげることに加えて、部・課長自身が同じようなテーマの本を以前に読んだことがあれば、翌日そっと本人の机の上に置いておいてあげることである。

さらに、各人のフルネームと生年月日くらいは、手元のノートなり手帳に記入しておいて、どれだけ数多くのメンバーを預かることになっても、全員の顔と名前を一致させる飽くなき努力も惜しんではなるまい。各人の誕生日の当日が休日でさえなければ、その場に立って拍手だけのささやかなお祝いの儀など、二〇歳を過ぎて照れ臭くても、決して心より悪い気はしないものである。

このように、各メンバーとのかかわり合いの中で、ありとあらゆる接点で、素直に部・課長自身の気持ちを表現して、業務上の指示命令とともに、二本の太いパイプで全メンバーと結ばれるならば素晴らしい組織となる。部・課長にとっても、メンバーの方から、同じ働くならば、あのような上司のもとで働きたいと感じてもらえるようであれば本望であり、そういう状態であれば、間違いなく組織は強靭になっている。

まめであり続けることは、管理職の必須条件の一つである。

外回りから帰って、メンバーは机の上の紙切れを見つける。今日は怒られるのか、褒められるのか、それとも別の指示か?

新入社員たちは、

「松井さんからのメッセージをドキドキしながら開けてみるんですよ」と言っている。

いずれにしても、マネジメントはまめジメント。ちょっとしたまめさや気配りで、新人達は、見違えるようにやる気をだしてくれるものである。

どの企業でも、とかく営業担当者は忙しくしている。別に営業部門の人間すべてが、段取りが悪いからというわけでもなかろう。ではなぜ、忙しく見えるのであろうか。理由はこれである。

営業担当者の仕事はすべてお客様とのやりとりの中で進む。だから仕事のうち営業担当者自身が、計画を立てて段取り通りに進めることが出来る比率は、半分くらいになってしまう。あと半分の計画の立てにくい部分とは、突然、お客様からのスポットの用事を頼まれたり、予期せぬ依頼を受けることになるからである。お客様のニーズを聞いて来るだけでもひと仕事なのに、そのニーズに応えようとすると、当然時間的にも、事務所処理の面からもかなりの労力を費やすことになる。

一般に営業の原点は「お客様のニーズを聴いてそのニーズに応えること」と、誰しも頭では理解している。ところが、ほとんどの企業の営業部門の組織が、営業担当者が顧客のニーズを聴いて、そのニーズに迅速に応えられるような組織になっていないのが実態である。

つまり、お客様から、「一度企画の提案を出して欲しい」と申し出があっても、提案書自体を見やすくワープロ打ちしたり、「参考資料を届けて欲しい」と言われても、資料を集めにまわったり、読みやすく取りまとめたりする作業は並大抵のことではない。

逆に、ニーズに応えることばかりに力を入れ過ぎ、事務処理の時間が多くなると今度は、ニーズを聞きに回ること、つまり訪問件数がダウンして営業組織全体の効率は低下してしまう。

しかし、従来から営業担当者をバックアップする組織を持たない企業においては、やる気のある営業担当者であれば、残業をしてまでも対応していた。しかし、ほどほどの営業担当者なら、その作業自体を面倒がってしばらく放置し、お客様から催促があって渋々重い腰を上げるということも決して珍しくない。これでは、営業担当者個々のやる気という属性に左右されすぎる顧客対応となってしまう。

やはり、お客様への対応は早いことが最大のサービスであると心得るべきなのである。

そこで私は、営業部門の中に第一線の営業担当者をバックアップする、一見余剰とも思える部隊なり、組織を設けることを提案したい。この銃後の守りがしっかりしていれば、営業担当は後顧の憂いなく、前向きに顧客とのやりとりに専念できる。彼らは、営業担当者専任の秘書であり、バックアップ要員であると同時に社内におれど、つまるところお客様係そのものなのである。

現実に、世の大企業は人事管理が膨大な作業となり、とかく本社一元管理となりがちである。その結果、一線の現場における日常の仕事量と現状の組織体制と人員に、大きなギャップが生じていることが多い。一例をあげると、それぞれのラインには、事務の女性を配置しているから、なんとかなるではないかという意見もあろう。しかし、どこの企業でもスタッフ部門の人数は従来から切り詰められ、女性事務員さんは、誰しも朝から夕方までルーティンワークでビッシリで、とても顧客からの突発的なスポットの仕事をこなせるほど、手は空いていないのである。

四六時中、お客様のことばかり考えている営業担当者が、一人でも多ければ多いほど、組織は外向きとなり強くなる。だからこそ、営業担当者のことを思いやり、手助けしてあげようという気持ちがあり、他人が喜んでくれることに喜びを感じられる心根の持主がサポートしてくれるスタッフとしていてくれたなら、もう鬼に金棒である。

多少、人件費が上昇することになるが、この方法であれば、本質的に顧客サービスが向上するので、競合に対しても有利となり、中・長期的には十分採算がとれるはずである。

ただし、サポートするメンバーが本当に戦力になって活躍する組織となるには、いくつかの条件がある。

一つは、営業担当者と、サポートしてくれるスタッフとのコミュニケーションが密に図られており、信頼関係が築かれていること。もう一つ大事なことは、サポートしてくれるスタッフに対してこそ、部・課長がその仕事の意義・背景をきっちりと説明し、動機づけの上で納得して取り組んでもらえるように出来るか否かであろう。

つまるところ、強い組織とは体制のつくり方と同時に、その体制を維持発展させるマネジメント力そのものにかかっているのである。

冒頭の窓際族の話ではないが、一般的にサラリーマンにとって、椅子はシンボリックな存在である。いくたの試練を乗り越え、ようやくの思いで現在の椅子を手に入れたんだ、というようなさまざまな感慨もあるかもしれない。しかし、部・課長自身が、つまらない権威や形式に囚われていては、風通しのよい組織は生まれないし、新入社員を育てる最適の環境づくりという点からも、論外と言わねばならない。

ここでは職場に於る座席のレイアウトについて言及してみたい。

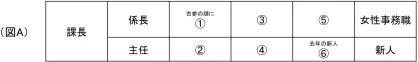

図A

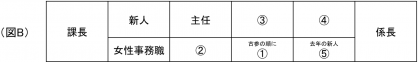

図B

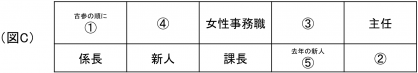

図C

図Aは、ごくごく一般的な座席配置である。まず課長が一番上座に座る。次に係長と主任が脇を固め、ベテラン社員から始まり、順次下座に移り、それからなぜか女性事務員さんと続く。新入社員の席は、物理的にも一番末席となる。

一方図Bは、どこの組織でも比較的導入しやすいお勧めのレイアウトである。

課長の真正面に係長が陣取り、主任も中心部に位置し、社内序列における偉い順を敢て覆す座席配置である。

さらに一歩進んで、もっとざっくばらんな発想で、課長自ら中心部に踊り出て、メンバーの中へ割って入って行くくらいの意気込みと親近感重視の座席配置ならこれである。

座席の置かれているフロアでは、眺望や通路との関係において、いつの間にか勝手に上座ができ上がってしまっていることが多い。しかし、新人の教育だ教育だと声高に叫びながらも、実際、毎日仕事をする座席配置に関しては、なんとなく旧態依然とした「偉い順」であり、またそれをよしとしている企業が多い。

私自身、課長職にあった頃には図Cのような席を占めていた。これならば、課という組織の中で最も「弱者」で、保護され、教育されるべき新人と、去年の新人が課長の両隣にいるわけであるから、自然に目がゆき届くし、呼びつけなくても、その場で会話を交わせる。逆に、新人から見ても、わざわざ立ち上がって課長のもとへ出向かなくても、頻繁に報・連・相が出来る。

逆に、係長や主任を端っこへ島流しにしたところで、彼らは課という組織の中では最古参であり、放っておいてもひとりで難なく仕事をこなせる「強者」に属するから、一向に問題がない。

だから、遠くにいてもかまわないのだ。しかし、元来新人と課長とはただでさえ遠い存在なのである。課長から見れば、いつの時代も常に新入社員は新人類。片や、新人から見れば、課長さんは、遊び心もわからぬ中年のオジサンと映るのである。だからより近くに置き、より密接なコミュニケーションをとる必要があるし、実際仕事上でも転ばぬ先の杖を貸してやる必要も出てくる。

本当に、新入社員を自らの懐の中で育て、育みたいと願うなら、今まで身体に染み着いた序列重視の席次という場の力学を一端払拭し、是非図Cを試してもらいたいものである。

必ずや、その課は活性化し、新人も伸びてゆく。