松井 隆 (株式会社リクルート「ガテン」事業部・部長)

東洋経済新報社 1992年3月5日 発行

※弊社代表松井が34歳に執筆し、35歳に出版した著書です。

強い組織になるには、顧客オリエンテッドの発想が徹底し、ユーザーの生の声が経営にビビットに反映することが、大きな要素であると言えよう。

たしかに営業部門や対外折衝部門では、また各営業担当者個人では、このことを比較的優先順位の高い共通認識として持っていることもあろう。

ところが、社内における教育や折々の訓示だけでは、このことを全従業員に周知徹底することはなかなか困難なことである。

そこで私は、部門内の全メンバーを職種に拘わらず、必ず一日は営業担当として外に出すことにしている。女性事務職も、社内スタッフも、編集・制作スタッフも、単独または本来の営業担当者にくっついて、お客様のもとへ足を運ばせるのである。まる一日以上は、自分の業務を二の次にして、お客様のところに顔を出させて頂き、いろいろなことを学ばせてもらうのであるから、もちろん、事前に綿密な準備が必要なことは言うまでもない。

各企業においても、独自の人事ローテーションがあるとはいえ、新人からベテランまでの全メンバーが男性女性を問わず営業現場を知り、お客様の直接の声を拝聴することなど、このような施策がなければ、そのチャンスに恵まれることはない。

特に大企業や名門と呼ばれる企業においては、社内で自社の歴史とともに、さまざまなしがらみや、いきさつから、多かれ少なかれ、部門や職種ごとに、高い壁がいつの間にか出来上がっているものである。このようなセクショナリズムという全く組織内の論理がはこびってしまっては、顧客サービスの向上どころの話ではなくなり、昂じては経営の屋台骨そのものが、揺らぐことになる。しかし、セクショナリズムの解消というきわめて社内的なテーマを、いくら社内で顔つき合せて議論などしてみても、解決するどころか逆に、感情的な対立になりかねない。

だからこそ、お客様からの忌憚のない天の声を、全員が頂戴することによって、現状よりもさらに良い顧客サービスを実現するには、一人一人がどうすればよいか。社内における部門対部門、ある職種対別の職種の関係は、果してこれでよいのか、という疑問が生まれ、必ず改善の気運が盛り上がるものである。また、社内における情報伝達の上意下達とは逆の、下から上へのアップストリームの流れこそ重要だと再認識することにもなろう。

そんなにうまくゆくものかと疑う向きには、初めての外勤を終え夕方に戻って来た、元非営業職にあるメンバーの率直な感想に耳を傾けてもらいたいものである。「知ってるつもりでも、お客様の気持ちをわかっていませんでした」とか「今までの認識は甘かったです」とか「買って頂くことの尊さに気付きました」等、値千金の反省がいっぱい出てくる。同時にその中に、そのまま励行すればよい経営上の改善策も、いくつか含まれているのである。

また、営業職以外の人間は、当日自分の担当業務が出来ない状態に直面することになる。故に、事前の段取りや当日他人に手伝ってもらうにしても、迷惑を最小限にしたいという配慮から、属人的な仕事の進め方から脱却することや、無駄なムラをなくしたいという工夫も生まれる。

そして、当日は別の職種の人間が手伝ったり、同じ職種でも他の人の業務を補ったりすることが契機となって、内勤スタッフが自分の担当業務以外も知り、内勤スタッフが助け合う形となる結果、単能工も多能工となり得るのである。

要するに、全従業員がお客様に訪問することによって、お客様の生の声を承ることに加え、社内のセクショナリズムの壁を打ち破ることの必要性や、内勤スタッフもお互いの仕事により関心を持ち、知ることにより、他人の仕事も組織全体としてこなせるようになったりと多大な収穫をもたらす。

ところが、今まで前例のないこと(全員を営業担当として外へ出すこと)を部・課長が実行するには、普段から全メンバーからの信頼があってこそ、と言えよう。そして、このことの意義や背景に至るまで、充分な説明を要するのは当然である。

でなければ、従来からのうっ積した部・課長に対する不満や不信が一気に爆発し、そのセクションはまるで蜂の巣を突っ突いたように収拾がつかなくなってしまう。

何かをやろうと旗を振った時、メンバーが動いてくれるかどうかこそ、部・課長自身の試金石と言えよう。

さて、スタッフ全員に営業経験をさせるもう一つの理由について話そう。

営業以外の仕事はその多くが、社内でのやりとりで片付く仕事だ。だから、言うなれば、普段は社屋という城壁の中で働いているようなものである。

しかし、社の外に一歩出た時には、その人の人間的魅力、哲学を含めた総合力が問われることになる。会社の看板は背負っていたとしても、社内のように、自分の役職や権限は通用しないから、嫌でも裸の自分と向き合わなければならない。

外に出された方にとっても、営業体験が、自分自身を試す試金石となるのである。

社内で、営業部門と技術部門が、総務部門と経理部門がいくらやり合っても、それは紅白試合だ。真剣の刀で他流試合を経験しこそ、本当の意味での実力が付くものなのである。

「今夜は風が強い。火事に気をつけろ」-太閤秀吉がとある風の強い冬の夜、家老を集めてこう言った。それを受けて家老が、町奉行を一堂に集めて、同じく「今夜は風が強い。火事に気をつけろ」と、繰り返した。奉行も足軽達を集めて、「今夜は風が強い。火事に気をつけろ」と、そっくりそのまま伝えた。

ところが、結局その夜、火事が起こってしまった。これが大阪城の火事という一つの逸話である。

つまり、どういうことを言いたいのか、お察しがつくと思う。

現場を直接あずからない秀吉殿下だからこそ、「火事に気をつけろ」という指示がよかったのである。これを聞いた家老は、「今夜は風が強いから、町奉行は自宅へ帰らず、城に詰めよ」と言い換えなければならなかった。また町奉行は、足軽一人一人に対して、「通常は一回の夜回りを今夜だけは二回にしろ」とか、「普段よりもう一杯多く水を汲んで置いておけ」とか「特別に砂袋の準備もしろ」と、具体的な指示を出しておかなければならなかったのである。

あちこちの企業で、これと同じことが起こっているのではなかろうか。

「厳しい経営環境の下、一致団結して乗り切ろう」と社長が訓示したとしよう。重役も、部長も課長も上から下まで、おうむ返しで繰り返しているようでは、中間管理職としての役割は全く機能していないことになる。結局、火事は起こってしまうのである。

要するに、第一線の現場に近くなるほど、指示は具体的でなければならない。社長なりトップはビジョンや大方針を語っておけばよいが、下に降りるほど、「何をどのようにしろ」という具体性が問われてくるのである。

また、トップが語る内容は、全従業員に対して普遍的なことが求められる。しかし、現場においては、足軽への夜回りや、砂袋の例のごとく一人一人に対して、個別で独自の指示でなければ、組織としての意味をなさないのである。

これがポイントだ。

さらに言えば、期限を定めて、申し渡すことである。「今夜の何時までに水を汲んでおくように」と。でなければ、風が止んでから、予備の水や砂袋が揃っても始まらない。

部・課長には、耳の痛い話であろう。

資料の借りっ放し、物の使いっ放し、隣の人のホッチキスの持って行きっ放し。よくあることだが、とにかく何ごとも「○○○放し」では、まずいのである。同じことが、部下に何かを命じる場合の部・課長にもあてはまる。つまり、指示のしっ放し、言いっ放し、アドバイスのしっ放し、命令のしっ放しが日常茶飯事となっていないか、命じる立場の人間こそ、一度振り返る必要がある。

例えば、部下に「明日中に、お取引先にカタログを何十部、送付しておくように」と命じたら、同時に、命じた部・課長の方にもオブリゲーション(義務)が発生する。このオブリゲーションとは、翌日の納期までに、命じた管理職自身が、命じられた人間に対して、仕事の進捗状況をひとこと問いかけることなのである。「例のカタログの件進んでる?」という確認のためのフォローこそポイントなのである。もっとシビアに言えば、「どうだ?」という声を掛けてこそ当初の命令という仕事は、完結するのである。

先の項でも触れたが、仕事はPLAN・DO・CHECKのサイクルで進んでゆく。ところが、経験の浅い新入社員に限っては、この三つのサイクルの中で自分でぜひともやらざるを得ないのは、DOの部分だけである。プランに相当する指示・命令やチェックに当たる確認の部分は、上司に依存することもやむを得ない。DOを除く、PLANとCHECKの二つは、一対であると考えられ、もともと上司の役割であると言えよう。新入社員教育の観点から見ればとりわけ「チェック」に当たる「どうだ?」という確認こそ重要なのである。ところが、世の多くの部・課長は、命令のしっ放し、指示の出しっ放しの状態に陥っていることにすら気がついていない。

元来、部・課長は自分の出した指示や命令の数と同じ数の確認のひとこと(その後どうだ?)をメンバーに掛けてまわる義務を負っているのではなかろうか。

私の手帳には、「○○君に頼んだあの件はどうなったかな?」「△△君に任せた例のプロジェクトはどんな様子かヒアリングすべし」等の確認事項が常にぎっしりと書き込まれている。蛇足かもしれないが、部・課長にとってのスケジュール管理とは、日々の行動予定や、アポイントメントの時刻を記入することよりも、むしろ自ら発した指示や命令の確認項目を整理することに、重きが置かれるべきであろう。

指示を出した項目すべてを時系列的に追いかけながら、個々のメンバーに確認をとり続けながらフォローしてゆくのであるから、かなりの重労働である。命じた案件が滞りなく完了したとの報告なり、確認が出来るまでは、精神的にはある種の緊張感を解くことは出来ないのである。片や新入社員にとっては、命じられたことをDOした後、マメな上司から、半自動的にチェックに当たる確認のフォローを受けることになるのであるから、気づくチャンスは倍加し、否が応でも成長するのである。

どこの企業においても、特に際だった功績をあげた従業員を表彰したり、発表したりする場を定期的に設けて、士気高揚の場としているはずである。年明けの新年総会や会計年度の変り目や四半期の決算に合わせて行うことが多いであろう。

ところが、年に一度や半期に一度のレンジで、功労のあった従業員のみを一堂の前で表彰するというやり方だけでは、一方的のように思えてならないのである。

ましてや、会社の規模が大き過ぎて、全従業員が一堂に会する場所と時間が取れず、集まる対象者は課長以上の管理職に限られるというのでは、その効果も半減してしまう。そうならないためには、次のいくつかの方策があろう。

まず一つは、何事も全社単位でやろうとするから、大企業ほど身動きがとれなくなり、年に一回の総会や大会を催すこと関の山となってしまう。ならば、100人か200人くらいの単位の各部なり、事業部門でも独自に表彰制度を設け、全社と並行して運営するのがよい。そして、この部門会議というか部門ミーティングは、年に一回か二回と言わずに、できれば、もっと頻繁に持ち、月一回くらいのタイミングでもよかろう。

というのは、昨今の若者は終身雇用を前提のひと昔前の世代とは違って、仕事を長期レンジで捉えることがどうも苦手なようで、今から一年先の表彰を目指してがんばろうと持ちかけても実際燃えにくくなっている。

さらに、各人にはやる気はあっても、その持続力は低下してきていることも否めない。だから、マラソンのような長いビジネス生活をハイモラールで乗り切らせるには、より頻繁に熱い息吹を吹き込み、本人を刺激する機会を増やす必要がある。

マラソンのコース途上での水分補給と同じ意味を持つ、本人にとってのリフレッシュと刺激の場となる催しなりミーティングを、もっと短サイクルに設定すればよい。

もう一つは、全社単位での年一回のパターンでは、せっかくのミーティングそのものの中身が、どうしても形式ばってしまうきらいがあり、表彰の栄に俗さない人間はもちろん、新人クラスのメンバーや、社歴の浅い従業員の出る幕はないのが普通であろう。

これでは組織全員の主体性を喚起しようにも、比率的にどうしても、お客さん的な意識を持った人間を多く生み出してしまうことになる。

そうしないためのポイントは、現時点ではまだ、たいした成果は出ていなくても、プロセスにおいて人知れず努力している人間、お客様からお礼状を頂戴した新人営業担当、暖かい心根で貴い仕事をした人間や、成果が出るまでもうひとふんばりのところまで来ているメンバーに対して、エールを送る意味を込めて、彼らにこそ極力スポットを当て、皆の前で話をしてもらうことである。

新聞の社会面に出て来るような美談やいい話を自らの組織の中から拾い集めて、それらを直接本人の口から披露してもらうのである。そのためには、部・課長が全員の日常をしっかりと見て、よく知っていることが前提であることは繰り返すまでもなかろう。

業績という結果において、優秀な人間を表彰するだけなら、普段は惰眠をむさぼっているような管理職であっても、選考の直前にあわてて帳票類に目を通すだけで済む。そして、「貴殿は、優秀な成績を納めましたのでここに表します。今後共更なる努力を重ね、全従業員の範となる仕事ぶりを期待します」このような紋切り型の表彰状を出しているようでは、組織の官僚化、形式化に部・課長自ら加担しているようなものである。

これでは、マズイのである。

業績の結果として優れている人、つまり、陽徳を積んだ人と業績とまでは言えずとも誰もが認める仕事ぶり、プロセスが賞讃に値する人間、つまり隠徳を積んでいる人、この二つのタイプの人間を共に讃え、コメントやスピーチをしてもらう多少の時間を取ることが重要なのである。また、各企業の経営理念や部・課長自身が全従業員に対して、普段からこのような仕事ぶりであって欲しいとの願いの権化のようなメンバーにもスピーチのチャンスを与えたいものである。

また、結果において優秀であった人間への表彰状の中身も、本人がいかに努力して良い業績を残すに至ったかのプロセスまで、こと細かに具体的に表彰状に盛り込んで皆の前で読みあげてこそ、より本人も浮かばれよう。同時に、その文面こそ、全員への刺激のエッセンスとなるべき具体的メッセージである。

一般的に、日本の会社における役職名、肩書きの中で、おそらく最も該当者数が多いのは、営業課長という肩書きであろう。自分の会社を眺めてみても、宣伝課長や経理課長と比べても、営業課長の人数の方が多いのはうなずけよう。ところが、営業課長という役職が曲者である。どうしてか。

営業課長という役職に期待される職務遂行能力や、その守備範囲が不明解で、曖昧であり、当事者により、また会社ごとにより、また部門ごとにより、独自の解釈が許されているから、曲者なのである。

先ほどの第3章では、いやしくも「長」と肩書に付けば、(1)業績と、(2)人を育てることが究極の仕事であると述べた。では、どうすれば(1)業績と、(2)人を育てることが二つともうまく出来るのであろうか、と私なりにじっくり考えてみた。

そもそも営業課長とは、売上と利益だけを追いかけるセクションの長であると思い込むから、まずいのであり、不充分なのである。

営業課長とは、営業面での責任者であることに加え、会社全体からみれば、そのセクションにおける人事・教育課長代行であり、総務課長代行であり、経理課長代行であり、原価管理課長代行であり、勤労課長代行であり、広報・宣伝課長代行であり、研究・開発課長代行であるという認識に立ち、仕事を進めればよいのである。

管理職にとって大事な要素は、バランス感覚であるということをしばしば耳にする。ここで言うところのバランス感覚とは、こぢんまりと納まってしまう意味ではない。

営業課長という職責にありながらも、人事・教育課長や総務課長や経理課長等、営業以外の職責の管理職としての観点も同時に持ち合わせながら、総合的な目(経営的な目)で判断をして、マネジメントしてゆくことが求められているのである。

逆に、自分が経理課長の任にあれば、営業課長や研究・開発課長や、総務課長らの視点も兼備した上で、自らの職責を全うするように心掛ければよいのである。

営業課長は、対外的には、文字どおり営業課長として会社を代表して業績を上げるべく行動し、一方、社内的には、自らが預るメンバーに対して、営業課長としての一元的な視点だけではなく、人事・教育課長的であったり、総務課長的であったり、経理課長的あったりという総合的な目で要望し、指導してゆくことがよりベターな動き方であろう。また、このような課長こそ、メンバーの側から見ても、スケールの大きな課長と映り、頼りになるのである。このようにすれば、(1)業績を上げることも、(2)人を育てることも、二つとも目的がより達しやすくなること間違いなかろう。

そして、営業部門であれ、経理部門であれ、技術部門であれ、課長職というポストに就いた瞬間から、課長は皆、全社的な観点に立って物を見、判断する癖がつき、早い時点から将来の経営幹部に向けての訓練が出来ることになる。このようなミニ経営者が、徐々にでも育ってゆけば、社長の補佐係としての機能が、社長室や秘書室だけではなく、課長職のポストの数だけ全社的に広がることになる。これぞまさに組織である。

要するに、「長」と名のつく役職に就いたなら、他の部門の「長」の心と視点も同時に合せ持ち、総合的な目で事に臨めばよいのである。そうなれば、結果的に組織は強くなる。

数字に強い事は、管理職にとって最も重要な能力の一つであることに、誰しも異論はない。ところが、数字に強いということの中身を誤解している部・課長が多いように思えてならない。

というのは、自分の会社や担当するセクションの今期の売上や利益が、昨年比何パーセント伸びたり縮んだりという数字や、経費面でどの科目がいかに増減したか等の結果の数字をやたら詳しく記憶することだと理解している節が多分にあるからである。

もちろん、それらの数字に精通することも必要である。しかし、私は部・課長にとっては、事業を運営してゆく上では、結果として表われた帳簿上の数字よりも、むしろ、事業計画を立案したり、自社の業界のマーケットや市場規模を把握するため等の、日常の仕事のプロセスにこそ生かせる数字や、日本経済のマクロの数字に精通することの方が、アグレッシブな企業活動を続けてゆく上で、より重要だと考えるのである。

たとえば、営業課長であれば、メンバーに対して、営業というものの基本はフットワークだとばかりに、「積極的に訪問しろ、訪問しろ」、とハッパをかけることになる。しかし、実際に一日に何社の訪問をこなすことが可能であるか、その数字をきちんとつかんだ上で指示を出している営業課長は少ないのである。

現実に、当社のある部門に配属された新入社員は、訪問キャンペーンの2週間で、一番頑張った新人は、一日平均で161件、2番目の新人は157件の法人のお客様に対する訪問をこなした実績がある。だから、とことんやる気になれば、商談の深さは別にして、一日150件の訪問は可能であるから、「せめて10社や20社くらいの商談は出来るんじゃないの」と説明すれば、その説得力は格段に向上する。

また、天下の東京にある営業部門に居ながらも、もうこれ以上業績は上げられないと弱音を吐いている営業担当者には、「マーケットは、無限だ。まだまだやれるぞ!」と言ってみても、急に元気印にはなれるまい。

それならば、東京、神奈川、埼玉、千葉、の一都三県が、もし仮に、独立国となった場合、首都圏のGNPは、世界ランキングで第8位の規模で、なんとカナダやオーストラリアよりも大きく、おまけに一人当りのGNPなら2万3千ドルで、世界一という巨大なマーケットなのだよ、と説明すれば、納得感も違ってくる。

このように、プロセスに活用出来る数字を押えていることが、部・課長として生きた事業運営をする上で、本来の数字に強いということになるのであろう。逆に、結果としての数字の帳尻をとらえて、ガミガミ言うことは、プロセスにおける数字を指標的に活用して、先手、先手を打てなかった無能な管理職である証であるとも言えよう。

メンバーに対して、現場での仕事のプロセスに生かせる数字による論理的な説明と、「共にやろうではないか!」という論理を超越した熱い語り掛けによるモチベート、この二つがあってこそ、人は動くのである。

入社したての新入社員と話をしていると、二言目、三言目には、「早く自信を持って仕事が出来るようになりたいです」という言葉が返ってくる。大いに結構なことである。自信は人間を強くするし、自身のある人間が多い方が組織も強くなる。会社にとっても小手先の仕事の進め方や、半端な商品知識をつけてもらうより、自信をつけてもらう方がはるかにありがたい。

しかし、何も努力しないで、自信を持ちたいと、その場でいくら力んでみても、突然、空から自信が降ってくるはずもない。では、どうすれば仕事の上で自信が持てるようになるのであろうか。それほどむずかしいことではない。一つ、一つ、自分の実行した自負を積み重ねてゆけば、自ずから自信は生まれてくるのである。

どういうことかと言うと、毎朝、誰よりも早く出社することを続けるとか、大勢の人の前できちんと話ができるようになったとか、毎日、新聞を何紙もくまなく読み続けているとか、先輩からのアドバイスはすべて即実行に移しているとか、営業担当なら、誰よりも数多くの人にお会いし、消費した名刺の枚数が一番多いとか、こういったことが自負に相当するのである。

しかし、これらはどれか一つでは決して自信には繋がらない。このような一つ一つ取り上げてみた場合、別にたいしたことはないかもしれない具体的な行動=自負を、いくつもいくつも積み上げてゆくことである。

自信とは、これは出来るようになった、これだけはやり通した、この点では人後に落ちないぞ、と自ら決意して行動した結果、本人が得た小さな内なる達成感の集大成である。この自負が一定量を超えて、本人の心の中に蓄えられてくると、堰を切ったように自信へと変わってゆくのである。そして、先々ある時点で、気が付いてみると、いつの間にか自信が出て来たと本人が感ずるのである。

そのためには、さほどむずかしくない自負を数多く造ってゆけばよいのである。さほどむずかしくはないと言ったのは、自負が持てる具体的な行動とは結局、前に述べた新人の仕事の領域であるペーペーシップという概念の中にすべて包括されているからである。ペーペーシップを意識して励んでいれば、将来、立派なリーダーになれることはもちろん、より早い時期に自信が持てるようになること請合いである。ビジネスの上では、単に年齢だけ重ねても、いくつかの自負を積み上げていない人間に、仕事上の自信など生まれようはずもない。さらに、自信の持てない人間に、人や組織を動かすほどの強い影響力など発揮出来ようはずもない。

私は、仕事の成果は次の算式で表せるように思える。

仕事の成果=能力×時間×やり方×精神力

つまり、各個人によって能力にも、かける時間にも、やり方にも、精神力にも個人差があるから、それぞれ四つの項目が変数となって、結果的に、答である成果に大きなバラツキが出るのである。

各個人が、変数となる四つの項目すべてに渡ってレベルアップすれば、素晴らしい答となるのであるが、私は、とりわけ昨今の若者にとって、精神力が最も重要でかつ最もぶれ幅が大きい変数であると思われて仕方ない。

というのは、能力もあり、やり方も正しく、人一倍時間をかけ、頑張ろうとしてはいるものの、精神力が弱くて続かないがために、小さな成果しか出ずに、あがいている新入社員が少なくないからである。

ところが、何にも増して精神力を付けることほどむずかしいことはなかろう。

実際新人教育の場でも、「自分自身の精神力に自信のある者は遠慮せず挙手を!」と尋ねてみても、学生時代体育系にクラブでムキムキに鍛えた猛者であっても、躊躇する。「体は丈夫ですが、ここ一番でつい萎縮して力を出し切れないんです。卒業試験もそれで二年遅れてしまいました」等々。

もともと「精神力に自信があります」と公言してはばからない人間こそ、稀なのである。また、大事故や大病で九死に一生を得、死の淵から生還したり、戦時下に極限状態をさまよったことでもない限り、精神力を身につけるという禅問答のような奥深いことはたやすくなかろう。

しかし、ビジネスマンとして、一般企業において通常の仕事を全うにこなしてゆくに足りるくらいに、精神力を強くする方法はある。大雑把に言えば、各自が学生時代まで、志向していたライフスタイルの逆を行えばよいのである。

それは、自ら進んであえて避けたいことの中に飛び込むことである。

つまり、つらい目、苦しい目、しんどい目、恥ずかしい目、情けない目、悔しい目、腹立たしい目、泣きたい目、および肉体的にもうだめだという目を自分から追い求めて、敢えて体験しまくることである。そして、これらの困難や難儀と感じることを乗り越えた暁に、ひとまわり、ふたまわりと精神力が鍛えられてゆくと言えるのである。

真夏の炎天下、重い鞄を抱えて歩き回ることも、締切前ということで、いく晩も不眠不休で突貫作業をしたり、見栄もプライドも吹っ飛ぶくらいお取引先から皆の前でお目玉をくらったり、ということもあろう。こういうことに遭遇し、一旦はメゲることもあっても、これしきのことで決してヤケを起こしたり、尻を割ったりせず、すぐ立ち直り乗り切れば、その度ごとに精神力が培われてゆくのである。

ところが、精神力を鍛えるためには、相当な肉体的力、つまり体力と若さが不可欠なのである。50代、60代になってから、何日も徹夜仕事などすれば、たちまちフラフラになって寝込んでしまいかねない。

だから、精神力を鍛えるのは、20代、30代の期間しかないのである。

体育会系学生が企業から重宝される理由は、体力があることに加えて、少なくとも肉体的な面においては、つらい目、苦しい目を乗り越え、普通の学生よりもひとまわりは、精神的に鍛えられているであろうと推測されるからである。

最近の新人ビジネスマンにとっての成功の鍵は、一番大きな変数である精神力だけであると言っても過言ではあるまい。

新入社員を育ててゆくには、部・課長が、論理的に筋の通ったわかりやすい話をすることが大事であることは言うまでもない。時として、紙に書きながら示した方が理解しやすいこともある。

その一つの例を示そう。

教育し育ててゆくという行為は、本人の目の前の課題を一つ一つクリアにしながらステップアップさせてゆくプロセスに他ならない。ところが、発展途上にある新入社員にとっては、目の前に課題が山積していて、何が優先順位の高い課題であるのか独自で自己分析する力は持ち合わせていない。

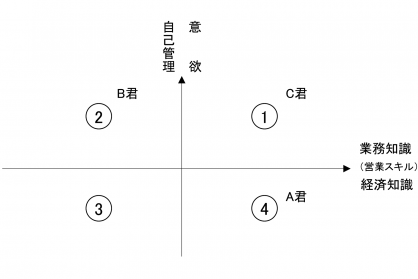

さらに誰でも、自分自身のことを一番見えていないのが自分自身であることは、第二章でも述べた。そこで私は、新人教育を進める上で本人の課題を明解にし、教える側と習う側双方の共通認識を持つためにも、下のような図(図4・1)を使っている。

図4・1

この座標軸を活用すれば、各メンバーに対して、「君に足りないのは何なのか?」というテーマをビジュアルかつ具体的に示すことが出来る。もし、営業担当者に教える場合なら、業務知識を営業スキルと置き換えれば、うまくゆく。

例えば、A君という経理担当は、学生時代から簿記の専門知識もあり、新人としては経済全般にも明るい。しかし、自己管理が甘くたまに遅刻もあり、与えられた仕事しかやらないという行動特性ならば、第四象限に位置する。

B君という営業担当は、学生時代から運動部で活躍した経験があって非常に元気で、前向き。朝早くから夜遅くまで動き回っているのはよいが、いかんせん経済知識どころか担当の商品知識も大雑把で当分一人立ちできそうもないという行動特性ならば、第二象限。

このように、意欲、自己管理、業務知識(営業スキル)、経済知識全般と、四つのキーワードを柱に、各メンバーの仕事上、行動上の特徴を分析し、本人に認識させれば、新人でも自然に自分の解決策まで見えてくる。

ところが、解決策まで明確になっても、その後、竹の子のようにまっすぐ、すくすくと伸びてゆけるメンバーばかりとは限らない。中には四つの指標とも、表面的には問題なくC君のように第一象限の斜め四五度に位置していても、伸び悩むメンバーも多い。こういうケースこそ、上司としての腕の見せどころである。

それらのうまくゆかない原因のほとんどは、本人の技術や知識にあるのではなく、各人の心の奥底の深層心理として隠れていることが多い。

つまり、素直さに欠けるとか、つらいことから逃げようとしているとか、プライドが高過ぎて他人様に心底頭を下げられないとか、本質的に未熟で自己中心的過ぎるという内なる情緒的課題であることがほとんどである。このような場合は、上司である部・課長は、専属のカウンセラーとなる覚悟を決め、長期戦でひと皮、ひと皮ほぐすようにしながら、一緒に解決してゆくしかなかろう。まさに人間教育である。

新入社員に何か仕事を命じる際、「手早く、丁寧に仕上げるように!」と言うや否や、「課長、そんな矛盾するようなこと言わないで下さい」という反論を浴びせ掛けられたことが管理職なら一度や二度はあるであろう。恐らく新人の言い分は、早ければ雑になるのは仕方なく、丁寧にやろうとすれば自ずと時間がかかるのが世の常だという主旨であろう。だから、早くかつ丁寧なことは、全く相反する尺度であり、矛盾するということである。

振り返れば、誰しも子供の頃、先生から「よく学び、よく遊べ」と言われて、「本当はどちらが大切ですか?」と素朴な疑問を投げ掛けて、同じような思いをした経験も記憶にあろう。

ところが、命じた部・課長自身が、新人に対してきちんと納得させ、論破出来なければ、うちの上司の言っていることは支離滅裂で、所詮、会社とは矛盾だらけのところなんだと、表面を上滑りした解釈が染みついてしまう。そうならないためには、そもそも現実の世の中は、それほど単純で一元的な価値観が支配するシンプルな仕組みで成り立ってはいないことを理解させる必要がある。

たとえば製造業なら、どこの企業でもより良い製品をより安く作るという二律背反の課題に心血を注いでいるのである。ところが、本質的に、モノが良ければ値段は高くなり、逆に安ければ、質が低下するのは避けられないのが経済の原則であろう。同様に、自動車メーカーなら、各社とも走行性能を落さないで居住性を高めたり、装備を充実させながらも軽量化を図るという、これまた相反するいくつかのテーマを同時に実現すべく研究を重ねている。

また、企業は大切な株主に対して、より手厚い配当を還元したくても、永続的発展のための内部留保も必要で欠かせないという板ばさみとなる。

ことほど左様に、世の中とは、現実とは、あらゆる局面において一見相反する価値基準を、同時により高い次元で接点を見い出す葛藤が求められるのである。

だから、「手早く、丁寧に」とは仕事の上での現実対応としては矛盾でも支離滅裂でもなく、至極当然の要求と言えるのである。現に、新入社員自身が、腹が減って一生活者の目で食べ物屋を探す際、安くてうまい店を必死になって探している己の姿を思い起こしてみれば、理解の一助となるはずである。

一応、大学を卒業して入社して来た新入社員から、研修期間が過ぎ、職場に正式配属されてしばらくすると、「学生時代に勉強した自分の専門をもっと生かせる仕事に就きたいんですけど……」という相談を持ち掛けられ、対応に困った部・課長も少なくなかろう。その実、「自分の専門をもっと生かしたい」という主旨だけに、文字どおり、理にかなっているようであり、一見筋の通った申し出に見えるが故に、余計に厄介なのである。

仮にも、相談を受けた側の部・課長も、その気になって、一度でも「そうだなあ」とうなづいてしまうと、もう救いようがなくなってしまう。当の本人からすれば、せっかく直属の上司も理解してくれているのに、会社が聞き入れてくれないと映る。このままであれば、配置転換でもしない限り、本人は不承不承で、今の仕事を続けてゆくことになってしまう。

これでは、伸びる芽を二人協力して摘みとってしまうことになる。そうならないためには、一見、理にかなった新人の疑問に対しては、もっと理にかなった反証が必要になってくる。もともと、大学での高等教育とは、中学や高校での教育と相対的に比較して専門的であり、より深く、高等であることは事実である。

しかし、理科系出身者ならともかくも、文系出身者なら、たいていの場合、大学時代の自らの専攻をストレートにそのまま発揮して生かせる職場など、一般企業においてはごく希で、滅多にないのだと心得ておいた方が無難である。学生時代の専攻をそのまま生かしたいとするのなら、弁護士や会計士や税理士、医師、建築士、薬剤師、教師などの免許事業者である職業を選ぶ他はない。

いやしくも、一般企業や公務員という組織人の道を選択したのならば、専攻を生かすというわがままは慎むべきであろう。

逆に、企業の側から見れば、たとえ今現在は、専門を生かせる仕事に就いていたとしても組織内での将来のキャリアアップを前提に、さまざまな職種や持ち場の体験を積んでもらいたいと願っているのである。先々、ジョブローテーションを重ねてゆくうちに、一度でもイメージに近いポストに就ければ、幸運だと思うのがよかろう。

加えて、需給面から見ても、明治時代のようにほんの数パーセントしか、大学という所を卒業した人がいなかった時代と違って、現代においては、学士さんは特別扱いされるほどの希少価値などでは既になくなっているのである、自分の専攻、すなわち、社会人となるまでの一定期間自分を磨き社会性を身に付けさせてくれた過去のトレーナーさんに、いつまでも義理だてをすることは、不用なのである。それよりも、組織人となった瞬間から、たまたまのように感じても、何かのご縁なのだと、担当する仕事や職責を天職だと拝受し、自分のやりたいことをやるよりも、むしろまわりが自分に望むことをこなしてゆくことこそ、成功への近道だと考えるのが、大人ではないだろうか。

私の見る限り、自分がやりたいと志す仕事をして成功した人よりも、自らの意志とは異なっても、他人から頼み込まれたり依頼された仕事を喜んで引き受け、やり抜いた人こそ、大成している人が多いように思われるが、あながち、私の見当違いではなかろう。